|

Vater: Huni

Mutter: Meres-anch I

Geschwister: -

Ehefrau: Hetep-heres I

Söhne: Rahotep, Nefer-Maat, Chufu

Töchter:

Merit-Ites, Neferet-kau, Hetep-heres II |

Snofru gilt als Sohn des

Huni mit einer Nebenfrau (Meresanch I). Durch Heirat mit seiner Halbschwester

Hetep-Heres I wurde er zum Begründer der 4. Dynastie. Er war der

Vater der Merit-Ites und des Cheops. In

jüngster Zeit wurde eine Markierung

aus dem 24. "Jahr der Zählung" gefunden. Diese Zählung

(Steuererhebung) fand im

Alten Reich alle zwei Jahre statt. So könnte er möglicherweise 48 Jahre

regiert haben, wenn man zu seiner Zeit die Zählung nicht bereits jährlich oder

nach Bedarf vorgenommen hat. So ist die Dauer von Snofru´s Regentschaft

umstritten.

Belegt sind Feldzüge gegen Nubien, wo er

lt. Palermostein 7000 Gefangene macht und 200.000 Stück Vieh erbeutet. Eine

Felsinschrift aus Chor el-Aqiba berichtet von 17.000 Gefangenen, die der mit

20.000 Soldaten durchgeführte Feldzug erbracht hat, um "Unternubien zu

zerhacken". Ein weiterer Zug nach Libyen

zur Sicherung der Reichsgrenzen bringt 1.100 Gefangene und 13.000 Stück Vieh.

Auch den Sinai scheint er dauerhaft für Ägypten gesichert zu haben.

Unter Snofru erlebte der Bau der Grabstätten eine

gravierende Änderung: es wurde eine Aufteilung in die Komponenten Taltempel - Aufweg - Kultstätte - Pyramide eingeführt.

Die Pyramide von Meidum wird ihm zugeschrieben, möglicherweise wurde sie jedoch von

seinem Vater Huni begonnen und er hat sie nur vollendet.

Informationen über diese Pyramide finden Sie unter Huni.

Die Knickpyramide

Ganz sicher baute Snofru die Knickpyramide

von Dahschur. Diese

Pyramide ist das erste Bauwerk, das von Grund auf als echte Pyramide geplant

wurde.

Das

Bauwerk mit dem antiken Namen ''Snofru erglänzt'' wurde im 15. Jahr der

Regierungszeit des Königs begonnen. Der Standort ist ein bis dahin unbenutztes

Wüstenplateau, dessen Untergrund aus relativ weichen Tonschieferplatten

besteht. Geplant war eine Pyramide mit einem Neigungswinkel von 60° und 'nach

innen' gelegten Steinlagen. Dieser Konstruktionsmangel und der instabile Boden

zwangen den Baumeister, bereits früh einen Steingürtel um das Bauwerk zu legen

und den Winkel auf 54° 27' 44" zu verringern. Auch diese Maßnahme reichte

nicht aus. Der Druck der riesigen Steinmassen war bereits so hoch, dass man bei

einer Höhe von 45 m eine weitere Winkelveränderung auf 43° 22' vornehmen

musste. Zur Druckentlastung verlegte man die Steinlagen jetzt horizontal. Bei

einer Basislänge von 188 m war so eine Pyramide mit einem geknickten Böschungswinkel

entstanden, die immerhin noch 105 m hoch war.

Die Pyramide war aus örtlichem Kalkstein erbaut; Lücken

zwischen den Steinen waren mit Geröll und Schutt verfüllt. Die Verwendung von

Gipsmörtel hatte gerade erst begonnen. Vielleicht waren all dies Gründe für

Snofru, mit dem Bau einer dritten Pyramide zu beginnen: der "Rote Pyramide".

Dahschur, Knickpyramide des Snofru

(04-01-02, 09) Fotos: Anke Klein

|

Knickpyramide, N-Eingang (04-01-05)

Foto: Anke Klein

|

Knickpyramide,

Verkleidung (01-04-06) Foto: Anke Klein

|

Dahschur,

Knickpyramide des Snofru (04-01-03)

|

|

Der nördliche Eingangsstollen führt in einen horizontalen Gang (1) und zu einem hohen, engen Vorraum (2). Dieser ist direkt mit der

unteren Grabkammer (3) verbunden. Zwei Durchgänge (4, 5) münden in einen senkrechten Blindschacht (6). Der obere Teil der

unteren Kammer steht durch einen Gang (7) mit einem horizontalen Quergang (8) in Verbindung. Dieser Gang kommt vom westlichen

Pyramideneingangsstollen (9) und führt zur oberen Kammer (10). Zwei Fallsteine (11, 12) haben ihn versperrt. Die obere Kammer ist

unvollendet und enthält noch eine Anzahl horizontaler Balken aus Zedernholz (13).

Schnitt durch die Kammern

(04-01-04)

|

|

Knickpyramide, N-Zugang

(04-01-07)

Foto: Anke Klein

|

Knickpyramide,

Kapelle (01-04-08) Foto: Anke Klein

|

Die Innenbauten der Knickpyramide sind insofern

einmalig, weil hier zwei Zugänge zu zwei separaten Grabkammern angelegt wurden,

die miteinander durch einen Gang verbunden sind. Ein Eingang liegt in der Mitte

der Nordseite, etwa 12 m über Bodenniveau. Eine steile, 74 m lange Passage führt

abwärts zu einer Vorkammer, die bereits unterirdisch ist. Die Decke der

Vorkammer wird durch ein Kragsteingewölbe aus mächtigen Kalksteinblöcken

gebildet.

Über eine steile und schmale Treppe erreicht man die

eigentliche ''untere'' Grabkammer. Auch diese besitzt eine Decke aus Kragsteinen

und ist dadurch 17 m hoch bei einer Grundfläche von 5 m x 6,3 m. Eine kurze

Passage mündet in einen vertikalen Schacht, der genau auf der Pyramidenachse

liegt.

In 33 m Höhe auf der Westseite liegt der zweite

Eingang. Eine 65 m lange Passage führt abwärts. Auf dem letzten Teilstück vor

der ''oberen'' Grabkammer ist dieser mit zwei Fallsperren versehen, die nie

geschlossen wurden. Diese Grabkammer misst 8 m x 5,3 m und ist durch das Kraggewölbe

16,5 m hoch. Reste von Zedernbalken zeigen, dass man bereits in der Bauphase

Probleme mit der Statik hatte.

Beide Grabkammern sind

durch einen grob gehauenen Tunnel verbunden, der zwischen den Sperren vor der

''oberen'' Kammer begann und hoch im Kragsteingewölbe der ''unteren'' Kammer

endete.

Vor der Ostseite der Knickpyramide befand sich eine

kleine Kapelle mit zwei 9 m hohen Kalksteinmonolithen mit den Namen des Königs.

Der Rest einer dieser Stelen befindet sich heute im Garten des ägyptischen

Museums in Kairo. Die gesamte Pyramide ist von einer Kalksteinmauer umschlossen,

die auch eine kleinere Nebenpyramide umschloss. Dieses Bauwerk war bei einer

Basislänge von 53 m etwa 32 m hoch und besaß ebenfalls eine ausgebaute

Grabkammer, eine Opferstätte sowie zwei Stelen.

Die Nebenpyramide wurde früher für das Grab der Königin

Hetepheres I. gehalten (Ricke), die heutige Pyramidenforschung erkennt in

diesem Bau eine Kultpyramide (Rainer Stadelmann), zumal der gesamte Bezirk der

Knickpyramide als Stätte für den Königskult umfunktioniert wurde und es keine

Hinweise auf eine Bestattung gibt.

Ein über 700 m langer Aufweg führt vom

Pyramidenbezirk zum Taltempel. Der Aufweg war mit Wänden aus Kalkstein

eingefasst. Der Taltempel selbst ist ein kleiner Rechteckbau. Auf der Rückwand

befanden sich sechs Statuen des Königs, davor 2 x 5 rechteckige Säulen. Die Wände

des Hofes waren mit Reliefs verziert, mit Darstellungen der Landgüter des Königs,

die ihm opfern. Es ist mittlerweile belegt, dass hier der Kult für und um König

Snofru noch im Mittleres Reich vollzogen wurde.

Der Pyramidenkomplex wurde

erstmals durch Perring im September 1839 untersucht. Weitere Untersuchungen

fanden unter Fachri statt und die jüngste Dokumentation erfolgte durch das

DAIK (Deutsche archäologische Institut Kairo) unter Stadelmann

um 1980.

Um die Nebenpyramide rankt sich eine

schöne Geschichte:

Nach

Reisner wurde Hetep-heres in dieser Pyramide bestattet,

jedoch hätten Grabräuber bereits kurz nach der Beisetzung die Pyramide

aufgebrochen und die Mumie wegen der kostbaren Ausstattung vermutlich gestohlen.

Ihr Sohn Cheops wurde wohl von dem

Grabfrevel informiert, jedoch hat man ihm das Verschwinden der Mumie

verschwiegen. Cheops gab daraufhin

den Befehl, für seine Mutter vor seiner im Bau befindlichen Pyramide ein 32 m

tiefes Schachtgrab anzulegen. In aller Eile erfolgte die Umbettung. 1925 fand

man dort alle Grabbeigaben, den Sarkophag und die Kanopenkrüge, jedoch nicht

die Mumie.

Diese Theorie wird allerdings heute von einigen Ägyptologen

angezweifelt (Stadelmann).

Die Rote Pyramide

Die "Rote Pyramide" von Dahschur wird ebenfalls Snofru zugeschrieben. Sie

misst 220 m x 220 m im Quadrat und war bei einem Winkel von 43° 22´ etwa 105 m hoch.

Diese Pyramide gilt als die erste "richtige" Pyramide. Snofru hat mit dem Bau der Pyramide im 15. Jahr der Zählung begonnen,

also möglicherweise sein 30. Regierungsjahr. Die Pyramide wurde sehr sauber

konstruiert und gebaut. Im Schutt fand Stadelmann, der zehn Jahre hier

grub, das zerstörte Pyramidion (die Pyramidenspitze).

Rote Pyramide des Snofru

(04-01-10) Foto: Anke Klein Schnitt

(04-01-11)

Die Substruktur der Pyramide

ist einfach. Der Eingang befindet sich in der Mitte der Nordseite, auf 28 m Höhe.

Von dort führt ein fast 63 m langer absteigender Gang bis auf Bodenniveau. Hier schließen sich zwei Vorkammern an. Im

oberen Teil der 2. Kammer befindet sich der Zugang zur eigentlichen Grabkammer,

die bei einer Breite von 4,18 m 8,55 m lang ist. Die Decke aller drei Kammern besteht

aus einem Kraggewölbe, das in der Grabkammer eine Höhe von 14,67 m erreicht.

Eine gleiche Konstruktion hat den auch die "Große Galerie" der

späteren Cheops-Pyramide.

|

absteigende

Passage in der Pyramide

(04-01-12) Fotos: Anke Klein

|

Kragsteingewölbe

in der Pyramide (04-01-13)

|

Unter dem Fußboden der Grabkammer wurden menschliche Überreste gefunden; ob

diese von Snofru stammen, ist nicht geklärt.

|

Pyramidion

der Pyramide (04-01-15) Foto: Anke Klein

|

Totentempel der Pyramide

(04-01-14) Foto: Anke Klein

|

Der östlich der Pyramide vorgelagerte

kleine Totentempel wurde erst vor wenigen Jahren von Stadelmann

ausgegraben. Außer den Fundamenten gab es nur wenige brauchbare Spuren, und

auch vom Aufweg wurden nur Reste gefunden. Die wichtigste Entdeckung stammt aus

der Zeit des Pepi I., der per Erlass die Tempelpriester der zwei

Totenstädte des Snofru von der Steuer befreit hat.

Hetep-heres I.

Wie bereits oben erwähnt überlebte die

Königin ihren Ehemann und starb wohl zur Zeit der Errichtung der

Cheops-Pyramide, wo ihr Sohn sie bestatten ließ.

Die Gegenstände aus dem Schachtgrab

der Hetep-Heres I. wurden restauriert und zeugen heute noch vom

handwerklichen Geschick und der hohen Kultur zur Zeit des Alten Reiches. Sie

befinden sich jetzt im Museum Kairo.

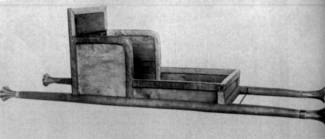

Zelt, Bett, Sessel und Armreifen der Hetep-heres I (04-01-16, 17)

Goldgeschirr

der Hetep-heres I (04-01-18)

Tragsessel der Hetep-heres I, Sesselrückwand

(04-01-19, 20)

Zeitzeugen

des Snofru:

Quellen:

von Beckerath, J., Münchner Ägyptologische Studien (MÄS 46 und 49) Mainz 1997/99

Schneider, T., Lexikon der Pharaonen, Düsseldorf 2002

Stadelmann, R., Die Ägyptischen Pyramiden, Mainz 1997

Lehner, M., Das erste Weltwunder, Düsseldorf 1997

Verner, M., Die Pyramiden, Hamburg 1999